酵素の中には特殊な様式で活性の制御を受けるものがあります。アロステリック酵素はそのうちの一つです。アロステリック酵素は環境の変化に鋭敏に反応することができるため、代謝経路の調節にかかわるなど、とても重要な酵素の一つです。今回はこのアロステリック酵素について概説したいと思います。

Contents

Michaelis-Menten の式に従わない酵素—アロステリック酵素—

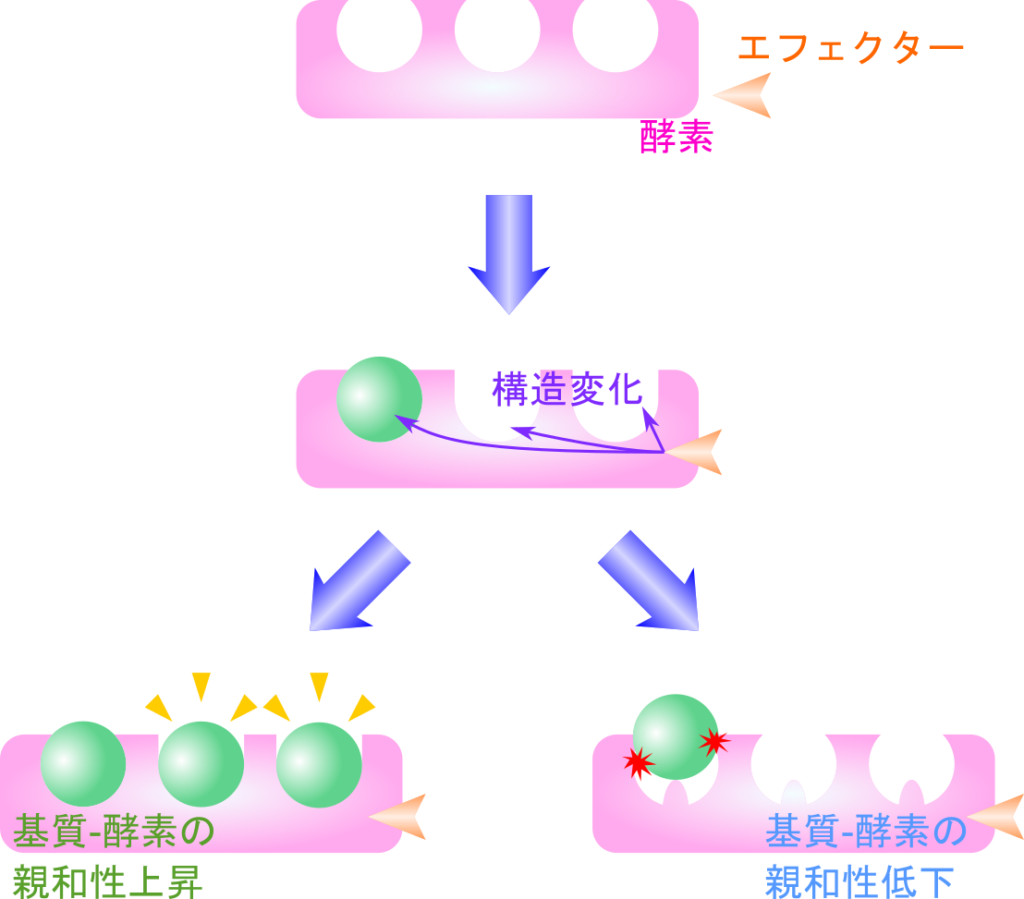

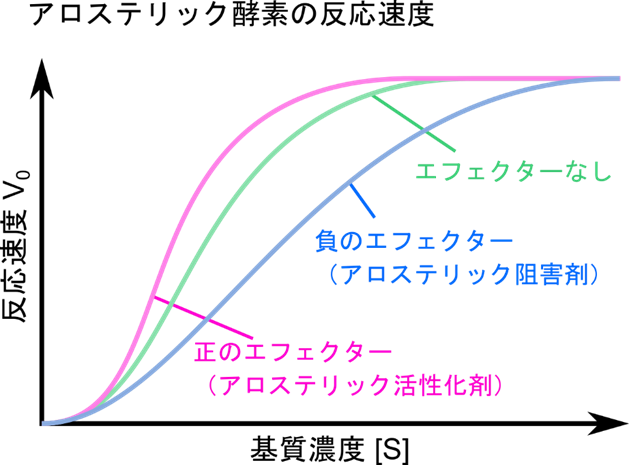

酵素の中には Michaelis-Menten の式に従わないものもあります。その中で最も重要なものがアロステリック酵素(Allosteric enzyme)です。アロステリックとは酵素がある種の因子(エフェクター;effector)と結合して、活性を調節すること言います。つまり、アロステリック酵素とはエフェクターが結合することによる酵素反応の調節(促進・阻害)を受けるものを言います(図1)。アロステリック酵素の基質濃度 [S] と反応速度 V0 の関係は一般に S 字形(シグモイド)となります(図2)。

アロステリック酵素の作用機序

ホモトロピックなアロステリック効果

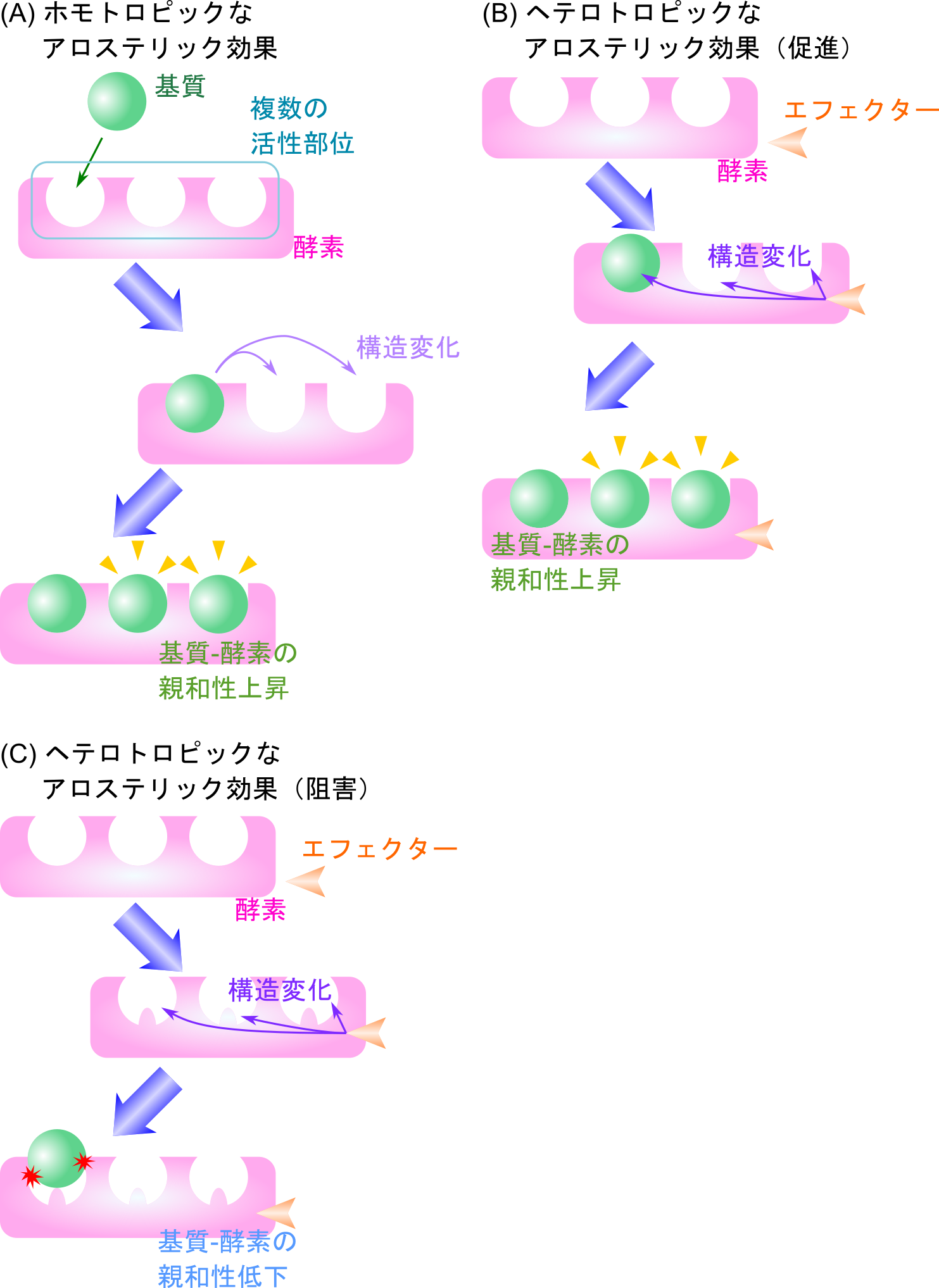

アロステリック酵素は活性部位を複数持つ場合が多く、基質が結合すると酵素の構造が変化し、基質と酵素の親和性が上昇して反応が促進されます。このような効果をホモトロピックなアロステリック効果(homotropic allosteric effect)といいます。ホモトロピックなアロステリック効果では基質が結合するに伴って、基質と酵素の親和性が高まっていきます。このような、基質の結合が他の基質の結合を促進する現象は協同的結合(cooperative binding)と呼ばれます。

ヘテロトロピックなアロステリック効果

アロステリック酵素の中には基質と異なる物質がエフェクターとして機能するものがあります。この調節効果をヘテロトロピックなアロステリック効果(heterotropic allosteric effect)といいます。この時、エフェクターは活性部位とは異なる部位に結合しますが、この部位をアロステリック部位(allosteric site)あるいは調節部位(regulatory site)といいます。この場合もエフェクターの結合が酵素の構造変化をもたらし、酵素と基質の親和性を高めたり、低下させたりします。もちろん、親和性が高まった場合は反応が促進され、低下した場合は抑制されます。

生理的な意義

ホモトロピックなアロステリック効果の意義

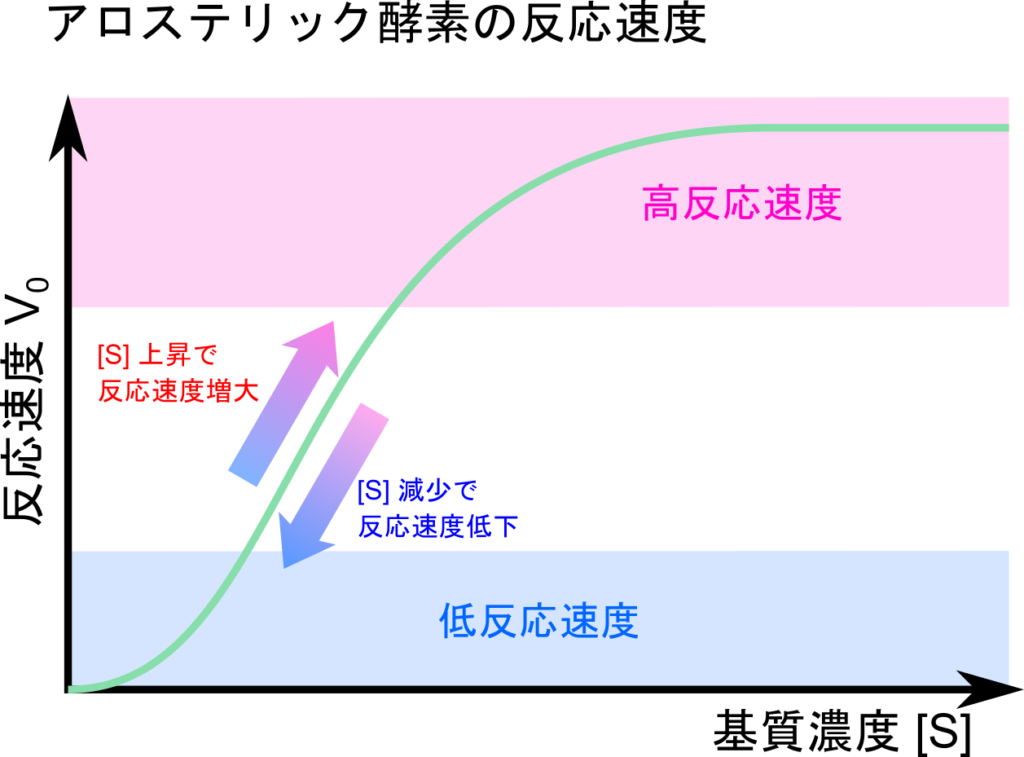

アロステリック酵素は(特にホモトロピックな制御を受けるアロステリック酵素では)基質濃度を一定に保つ上で重要な役割を担います。アロステリック酵素の活性と基質濃度の変化は以下のような関係になります。

- 基質濃度上昇→反応速度低下

- 基質濃度低下→反応速度上昇

ホモトロピックな酵素の場合、基質は協同的に結合するので、少し基質濃度が上がると反応速度が大きく速まり基質の消費が促されます。一方で、基質濃度が低下すると反応速度が大きく低下し、基質濃度は常に一定に保たれることとなります。

ヘテロトロピックなアロステリック効果の種類と意義

フィードフォワード促進

代謝経路の上流にある代謝中間体が酵素反応を促進する場合があります。このようなエフェクターを正のエフェクターといいます。上流にある代謝中間体が大量にある場合、その反応段階が滞っているせいで代謝経路全体がうまく流れていないことが想定されるので、代謝を進めて早く処理しないといけません。このような場合、上流にある代謝中間体が酵素反応を促進して滞っている代謝経路を進めるように作用します。このような調節機構をフィードフォワード促進(feedforwad stimulation)といいます。

フィードバック阻害

代謝経路の最終産物が酵素反応を抑制することもよくあります。最終産物が多いということはその代謝経路が十分に役割を果たして、もう最終産物はいらないことを意味しています。この時は代謝経路を止めないといけませんから、最終産物が上流の酵素の活性を抑制することで経路を止めてしまいます。このようなエフェクターは負のエフェクターと呼ばれ、このような制御のことをフィードバック阻害(feedback inhibition)といいます。

律速酵素とフィードバック阻害・フィードフォワード促進

アロステリック酵素は、代謝経路の調節に関与することが多い酵素です。フィードバック阻害やフィードフォワード促進の過程では、エフェクターが代謝経路の上流または下流の分子であることが一般的であり、エフェクター分子の濃度に応じてある酵素の活性を調節することで、代謝経路全体の速度を制御します。このような酵素は 律速酵素(rate-limiting enzyme) と呼ばれ、代謝経路の調節において重要な役割を果たします。以下に具体的な例を紹介します。

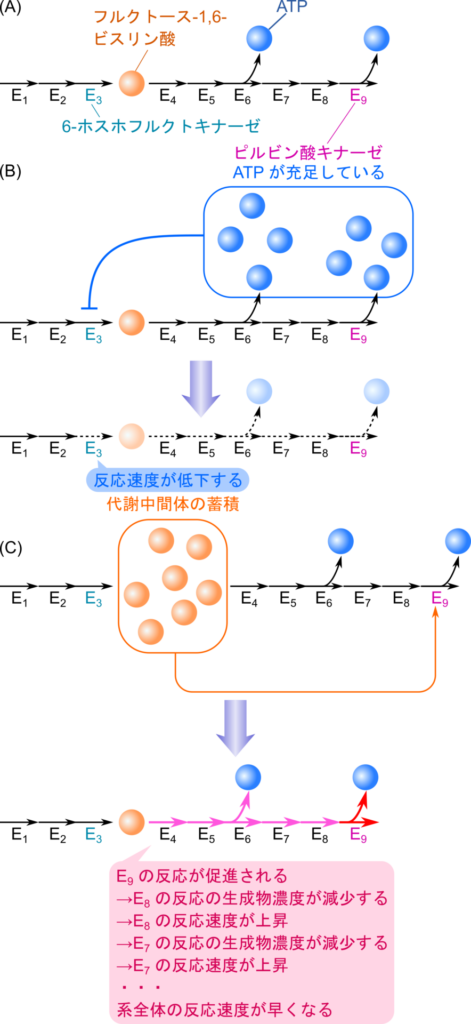

6-ホスホフルクトキナーゼ は、解糖系における重要な酵素であり、アロステリックな調節を受けることで知られています。解糖系は ATP を生成する代謝経路ですので、ATP が高濃度にある状況では解糖系を機能させる必要はありません。ATP は 6-ホスホフルクトキナーゼの負のエフェクターとして機能しますが、6-ホスホフルクトキナーゼは解糖系の初期段階に関与するため、ATP が十分に供給されている状況では、その活性が抑制されることで、解糖系の効率的な制御を実現するとともに、不要な代謝中間体の蓄積をも防ぐことができます。

一方、ピルビン酸キナーゼ は、解糖系の最終段階でホスホエノールピルビン酸のリン酸基を ADP に転移し、ピルビン酸を生成する反応を触媒します。この酵素は フィードフォワード促進を受けることで知られています。解糖系の中間代謝産物である フルクトース-1,6-ビスリン酸 は、ピルビン酸キナーゼの正のエフェクターとして機能します。この分子は解糖系の比較的初期の段階で生成されるため、その濃度の上昇は、解糖系の処理速度が追いついていないことを示唆します。そのため、フルクトース-1,6-ビスリン酸によるピルビン酸キナーゼの活性化は、解糖系全体の処理速度を加速する役割を果たします(詳細はこちらを参照)。

このように、アロステリック酵素は律速酵素であることが多く、代謝経路の調節において極めて重要な役割を担っています。

アロステリック酵素は代謝経路の調節において中心的な役割を果たし、生体の恒常性維持に不可欠な存在です。その活性は環境の変化に応じて精密に制御され、効率的な代謝調節が実現されています。さらに、アロステリック酵素はフィードバック阻害やフィードフォワード促進といった調節機構を介して代謝経路の制御に深く関与しており、その理解は代謝経路全体の制御機構を把握するうえで重要な鍵となります。

本記事ではアロステリック酵素について概説しているので、理解を深めるためにぜひ活用してください。

参考文献

- 島原健三 (1991). 概説 生物化学. 三共出版. pp. 92-122

- Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer著、入村達郎、岡山博人、清水孝雄、中野徹訳 (2018). ストライヤー生化学 第8版. 東京化学同人. pp.198-262

- Donald V., Judith V., Charlotte P.著、田宮信雄、八木達彦、遠藤斗志也、吉久徹訳 (2017). ヴォート 基礎生化学 第5版. 東京化学同人. pp. 242-264