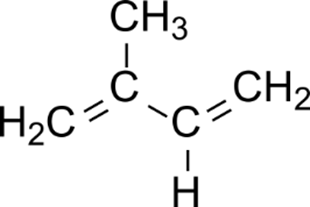

テルペン (terpene) はテルペノイド (terpenoid) やイソプレノイド (isoprenoid) とも呼ばれる物質で、イソプレン (isoprene; 右図) が組み合わさってできている物質です。この物質、化粧品や食品、香水などに様々な形で利用されています。今回はこのテルペン類について解説していきます。

今回は構造を中心に議論することになると思いますが、特にピンク色で示したイソプレンの構造がどうつながっているのかに注目していただけるとパズルみたいで楽しめるのではないのかなと思います。

Contents

テルペンはイソプレン単位の数によって分類される

炭素数による分類

下の表にテルペンの分類と炭素数を記載しています。炭素の数に注目してください。炭素数10個を一つの単位としてそれがいくつかあるのかによって、モノテルペン、ジテルペン、トリテルペン、テトラテルペンという名前が付けられています。これらの接頭語は皆さんもよく聞く接頭語かと思います。表に接頭語の意味を記載していますので参考にしてください。例えば、モノテルペンであれば炭素 10 個セットが一つあるのでモノテルペンといいます。ところでセスキ- (sesqui-) という語は聞きなれない方も多いかもしれません。セスキとは 1.5 を意味する接頭語です。セスキテルペンは炭素数 15 ですので、10 の 1.5 セット分ですね。ですのでセスキテルペンというわけです。

| 名称 | 接頭語の意味 | 炭素数 | |

| モノテルペン | monoterpene | mono=1 | C10 |

| セスキテルペン | sesquiterpene | sesqui=1.5 | C15 |

| ジテルペン | diterpene | di=2 | C20 |

| トリテルペン | triterpene | tri=3 | C30 |

| テトラテルペン | tetraterpene | tetra=4 | C40 |

モノテルペンとセスキテルペンには植物によって産生される芳香を持つ物質が多く含まれています。これらの物質を精製したものは精油 (essential oil) と呼ばれます。これらの物質はいい香りがするものが多いため、香水や化粧品などのフレグランスや食品の香料によく利用されます。

構造による分類

テルペン類は分子の中に環状構造を含む場合があります。いくつの環を含むのかによって以下のように分類されます。

- 非環式テルペン:環を含まないもの

- 単環式テルペン:環を一つだけ含むもの

- 二環式テルペン:環を二つ含むもの

テルペン類の具体例と応用例について

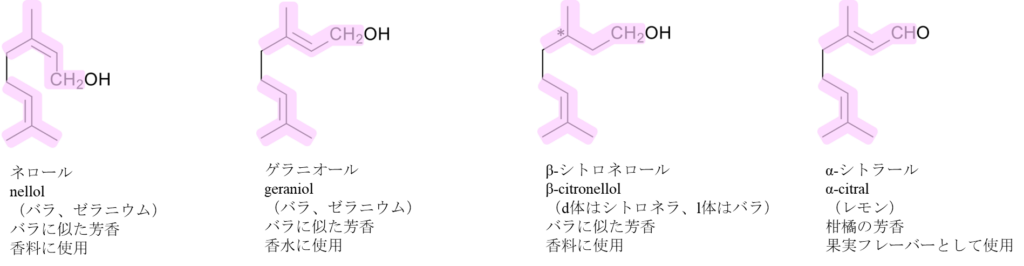

モノテルペン

モノテルペンの構造と応用例を示しています。ご覧になってわかるように花の香や柑橘系の香を持つため香料や香水に使用されるもの、メントールのように清涼感を持つものが多いことがわかるかと思います。また、モノテルペンはピンク色の網掛けで示したイソプレン構造が一つの分子当たり2個あることがわかるかと思います。イソプレンは炭素が5個含まれていますので、モノテルペンはイソプレン構造が2つ分で炭素数は10個になっています。

※ショウノウはまず六員環が一つの環で、紙面と直角方向にできた環が二つ目の環です。少しわかりにくいの解説を足しておきました

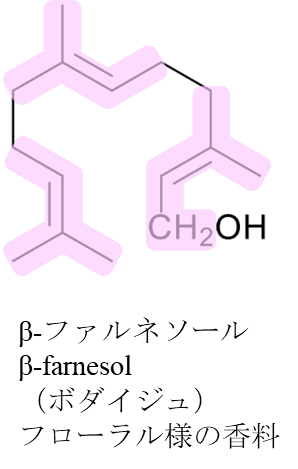

セスキテルペン

ジテルペン

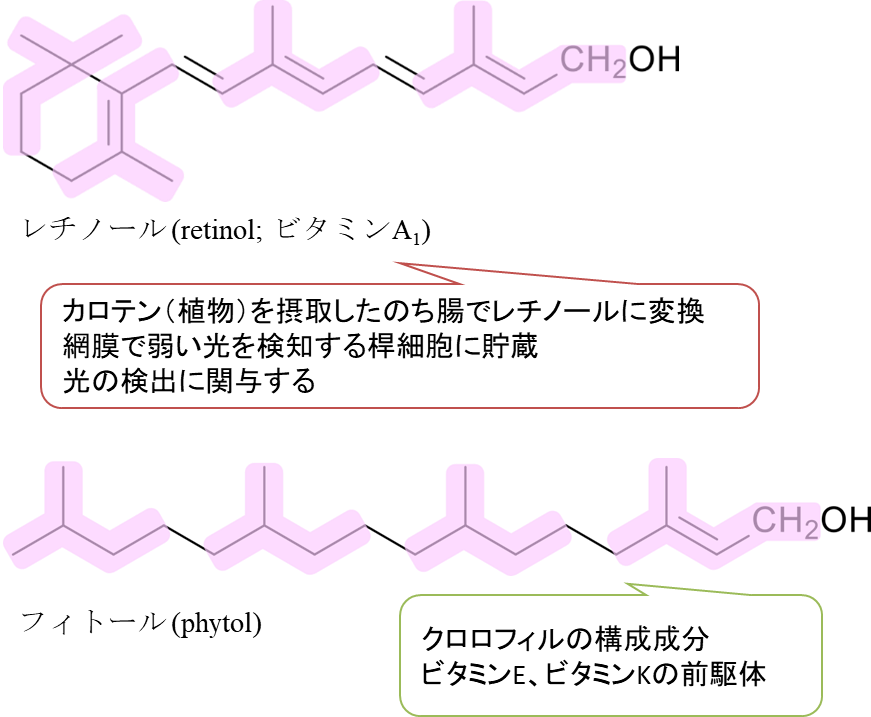

ジテルペンにはビタミン A1 (レチノール)が含まれています。この物質は栄養上極めて大切な物質です。レチノールはもともと植物から摂取されるカロテンが腸で変換されてレチノールになります。このレチノールは網膜で弱い光を検知するのに重要な物質です。

フィトールはクロロフィルに含まれている物質で、ビタミンEやビタミンKの前駆体でもあります。光、熱、生物学的過程で発生するラジカルによって過酸化脂質ラジカルが産生して過酸化脂質に変換されることがありますが、ビタミン E はこの過酸化脂質ラジカルの産生を阻害する作用があります。このためビタミン E は抗酸化剤として機能するといわれているわけです。ビタミンKは血液凝固や骨の石灰化に関与しています。

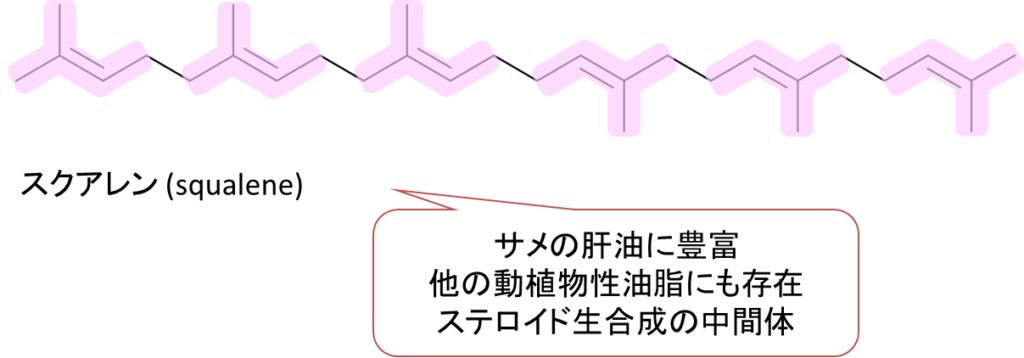

トリテルペン

トリテルペンにはスクアレンが含まれています。スクアレンはサメの肝油のほかオリーブオイルなどにも含まれています。コレステロールの生合成の中間体でもあります。合成されたコレステロールは細胞膜の構成要素や胆汁酸、ステロイドホルモンの合成にも必須の脂質です。

テトラテルペン

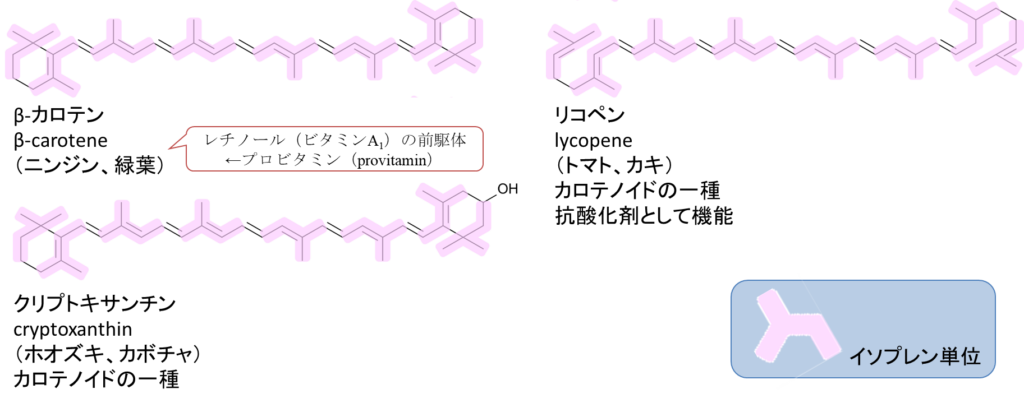

ビタミンAの前駆体として知られているカロテノイドが含まています。ジテルペンで書いたようにカロテノイドから産生されるビタミンA群は網膜の機能に重要です。それだけではなく、感染防御においても重要な栄養素でもあります。一方で、β-カロテンは抗酸化作用を発揮するなど、細胞のダメージを軽減する作用も持っています。

今回はテルペン類について解説してみました。テルペン類には香料として利用される成分や様々なビタミン類(特に脂溶性ビタミン)の前駆体になっているなど意外と身近ででも重要な物質です。今回は構造式をたくさん紹介してきましたが、一見複雑そうに見えるもののイソプレンの組み合わせでできています。そういう風に見てみるとパズルみたいで少し面白いかなと思います。次回はコレステロールで有名なステロイドについて解説していこうと思います。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。次回もぜひ読んでくださいね。

参考文献

- 島原健三 (1991). 概説 生物化学. 三共出版. pp. 67-84

- H. K. Biesalski, P. Grimm, S. N. Grimm著、溝口徹、北原健前田裕輔、長谷川圭訳 (2022). 基礎・栄養素・栄養医療の実践から成るカラーアトラス栄養学 第8版. ガイアブックス. pp. 150-157