今回は、代表的なオリゴ糖を紹介していきます。最初の方は代表的なオリゴ糖を紹介します。次に、実際に様々な形で応用されているようなオリゴ糖について紹介します。この項目は実際の応用例なども含みますので、イメージしやすくて面白いと思いますので、呼んでいってくださいね。

Contents

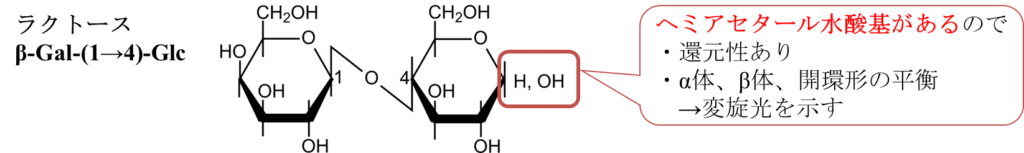

ラクトース(Lactose)

ラクトースはガラクトースの 1 位の水酸基とグルコースの 4 位の水酸基がグリコシド結合した二糖(単糖二つが縮合した糖)です。グルコースがヘミアセタール水酸基を持つため、α 体、β 体、開環形が平衡状態をとります(変旋光を示す)。ヘミアセタール水酸基があるかないかは重要なポイントで還元性を示すかどうかが決まります。当然、ヘミアセタール水酸基がある場合、還元性を持つことになり、還元糖(reducing sugar)となります。

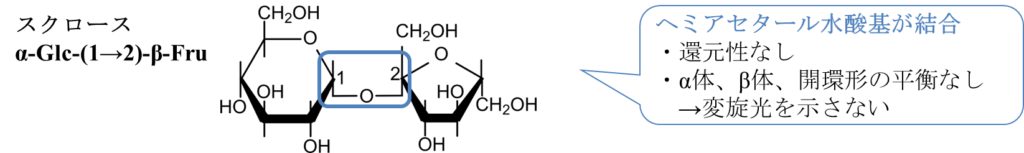

スクロース(sucrose)

スクロースはグルコースの 1 位の水酸基とフルクトースの 2 位の水酸基が結合している二糖です。先ほどのラクトースとは異なり、ヘミアセタール水酸基もへミケタール水酸基も持っていません。イメージとしては、グルコースのヘミアセタール水酸基とへミケタール水酸基が結合に使われているので、固定されているようなイメージでしょうか。ですので、スクロースは還元性を持っていない非還元糖(non-reducing sugar)です。また、変旋光も示しませんし、α 体、β 体、開環形のような平衡状態も持ちません。

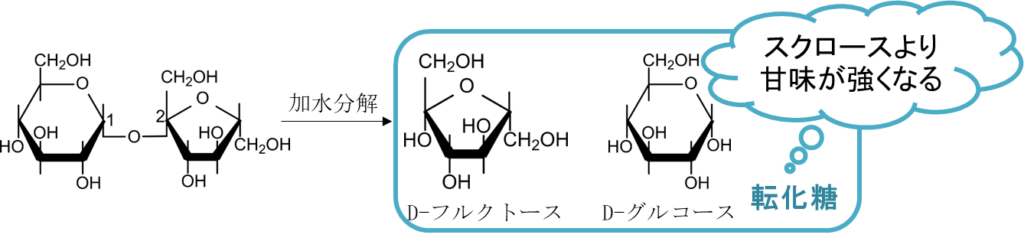

スクロースを加水分解すると D-フルクトースと D-グルコースの混合物が得られます。スクロースの甘味を 100 とすると D-フルクトースの甘味は 170、D-グルコースの甘味は 70 くらいになります。その結果、甘さが増すことになります。このような糖のことを転化糖(invert sugar)といいます。加水分解して単糖に変換するだけで甘さが増えるというの少し面白いですね。

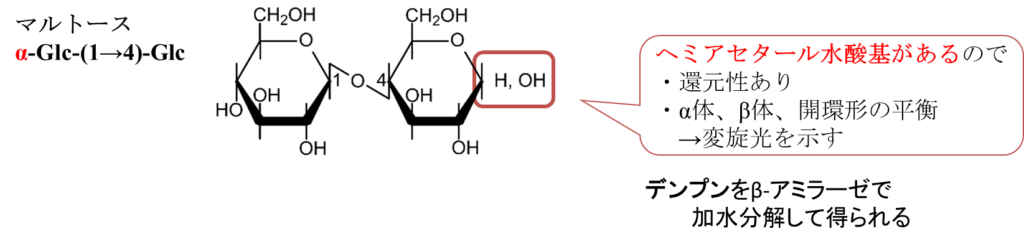

マルトース(maltose)

マルトースは α グルコースの 1 位の水酸基とグルコースの 4 位の水酸基がグリコシド結合した二糖です(D-グルコースが α (1→4) 結合した二糖という言い方をします。α (1→4) 結合といい方は α-Glc-(1→4)-Glc をもとに見ると意味が分かりやすいと思います)。グルコースがヘミアセタール水酸基を持つため、α 体、β 体、開環形が平衡状態をとりますし(変旋光を示す)、還元性を持つことになり、還元糖となります。この糖はデンプンを β-アミラーゼで加水分解すると得られます。

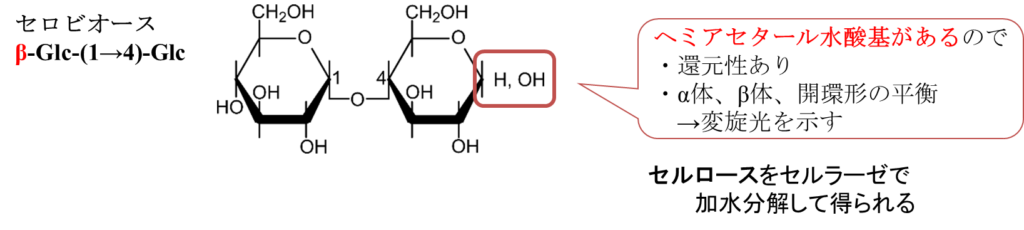

セロビオース(cellobiose)

セロビオースは β グルコースの 1 位の水酸基とグルコースの 4 位の水酸基がグリコシド結合した二糖です(”D-グルコースが β (1→4) 結合した二糖” という言い方をします)。グルコースがヘミアセタール水酸基を持つため、α 体、β 体、開環形が平衡状態をとりますし(変旋光を示す)、還元性を持つことになり、還元糖となります。この糖はセルロースをセルラーゼで加水分解すると得られます。

マルトースとセロビオースはよく似ていますが、マルトースは α (1→4) 結合しています。ですので、α-D-グルコースの重合体であるデンプンを加水分解することで、マルトースが得られます。一方でセロビオースは β (1→4) 結合していますので、 β-D-グルコースの重合体であるデンプンを加水分解することで得られます。

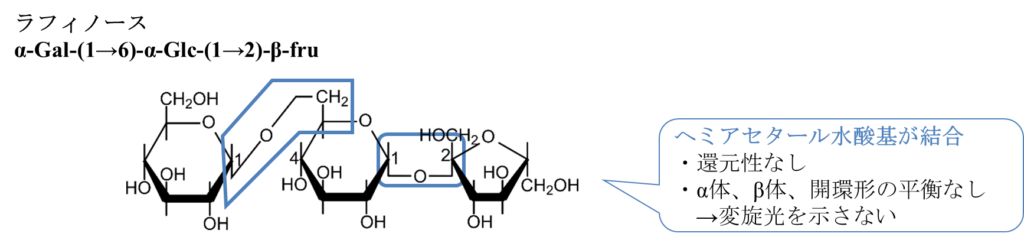

ラフィノース(raffinose)

ラフィノースはスクロースのグルコースの 6 位の水酸基と α-D-ガラクトースのヘミアセタール水酸基で結合した三糖です。先ほど説明した通り、スクロースの部分はヘミアセタール・へミケタール水酸基が結合に使われています。さらにガラクトースについてもヘミアセタール水酸基を結合に使用しているので、ヘミアセタール・へミケタール水酸基を持っていません。ですので非還元糖です。

ラフィノースはスクロースに次いで植物界に多く存在するオリゴ糖です。

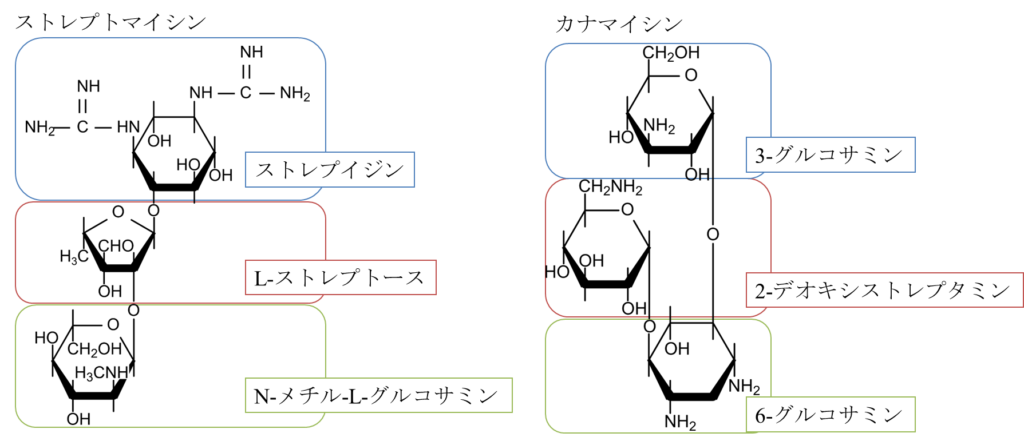

ある種の抗生物質はアミノ糖の誘導体である

細菌などの微生物の増殖を抑えたり、微生物を殺すような物質のことを抗生物質といいます。抗生物質の多くは微生物由来でして、微生物がほかの生物から身を守るために分泌・賛成する物質です。抗生物質は化学的構造によっていくつかに分類されています。アミノグリコシド系抗生物質はアミノ糖の誘導体でストレプトマイシンやカナマイシンが知られています。

ストレプトマイシン (streptomycin) は放線菌によって産生される抗生物質で、タンパク質合成を阻害して発育を妨げる効果がある。カナマイシン (kanamycin) は土壌から分離された放線菌が産生する抗生物質で、タンパク質合成を阻害して発育を妨げる効果がある。

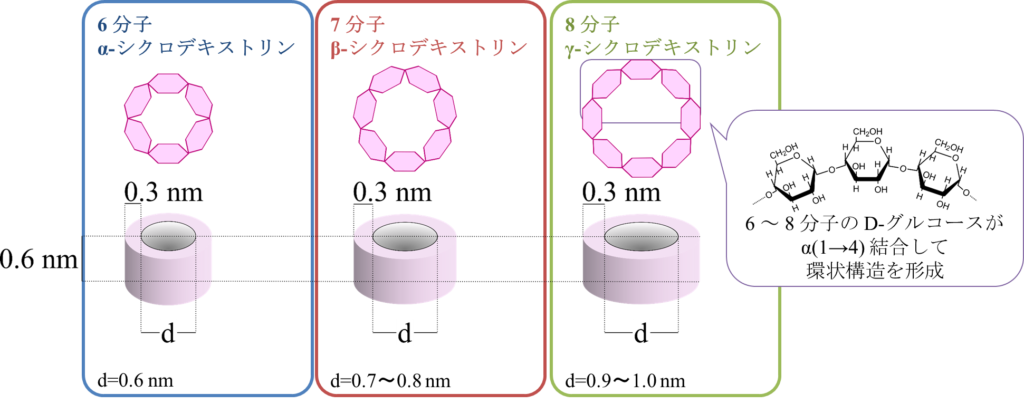

便利なオリゴ糖、シクロデキストリン(cyclodextrin)

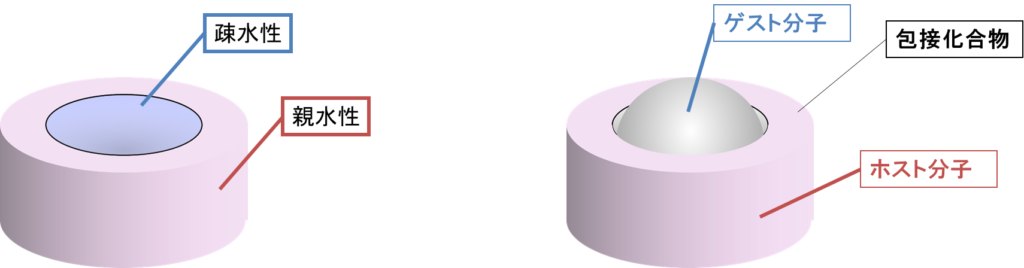

シクロデキストリンはグルコースが 6 ~ 8 分子が α(1→4) 結合して環状構造を形成している物質です。なお、構成する分子数によって環状構造の内側の直径が異なっています(6 分子:径= 0.6 nm、7 分子:径= 0.7 ~ 0.8 nm、8 分子:径= 0.9 ~ 1.0 nm)。シクロデキストリンはちょっとユニークな物質で、内側が疎水性になっていて様々な物質をこの環の内部に保持することができます。この時、内部の分子をゲスト分子、分子を保持している分子(シクロデキストリン)のことをホスト分子といいます。また、内部の分子と外側の分子をまとめて包接化合物といいます。この特徴はとても便利な特性です。例えば香料のような揮発性の高い物質の安定化や薬などの強い苦みを持つ物質の苦みの緩和、溶けにくい成分の可溶化など様々な場面で応用されています。

今回はオリゴ糖についてみてきました。オリゴ糖は結合箇所によって化学特性が変わったり、様々な場面で応用されるなど実践的な内容も多々出てきて面白いですね。皆さんはいかがだったでしょうか?最後まで読んでいただいてありがとうございました。

関連記事

糖鎖の基本について

糖鎖の化学反応について

糖鎖の表記方法・三文字表記について

オリゴ糖・多糖について

解糖系について

- 解糖系(glycolysis)によって糖からエネルギーを取り出しATP を生成する

- 解糖系の各反応をエネルギー的観点から読み解く

- 解糖系で利用される糖はグルコースに限らない

- 解糖系の制御は三つの律速酵素に対する調節で行われる

TCA サイクルについて