前回はアミノ酸合成の概要を紹介しました。今回からは炭素骨格の供給源に注目し、数回にわたって各経路を解説します。第1回はオキサロ酢酸を起点とするアミノ酸生合成経路を詳しく解説し、リシンやメチオニンなど多様なアミノ酸がどのように生成されるか勉強していきましょう。

Contents

オキサロ酢酸から生成されるアミノ酸の生合成経路 概要

■:必須アミノ酸

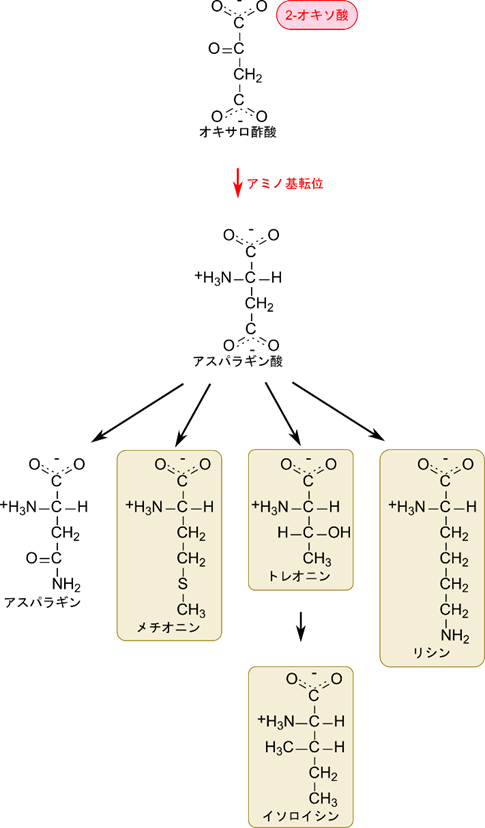

オキサロ酢酸は 2-オキソ酸(CO-COOH の構造を有する有機酸)の一種です。2-オキソ酸はアミノ基を受け取るとアスパラギン酸になります。この反応は以前に紹介したアミノ基転位反応です(詳細はこちら)。アスパラギン酸はアスパラギン、メチオニン、トレオニン、リシンの前駆体となり、トレオニンはさらにイソロイシンの前駆体となります。この反応経路はアスパラギン生合成と、メチオニン、トレオニン、リシンの生合成経路に分けるとわかりやすくなります。

次の項目からは各生合成経路について詳細に見ていきましょう。

各アミノ酸の生合成経路(アスパラギン酸以降)

アスパラギンの生合成経路

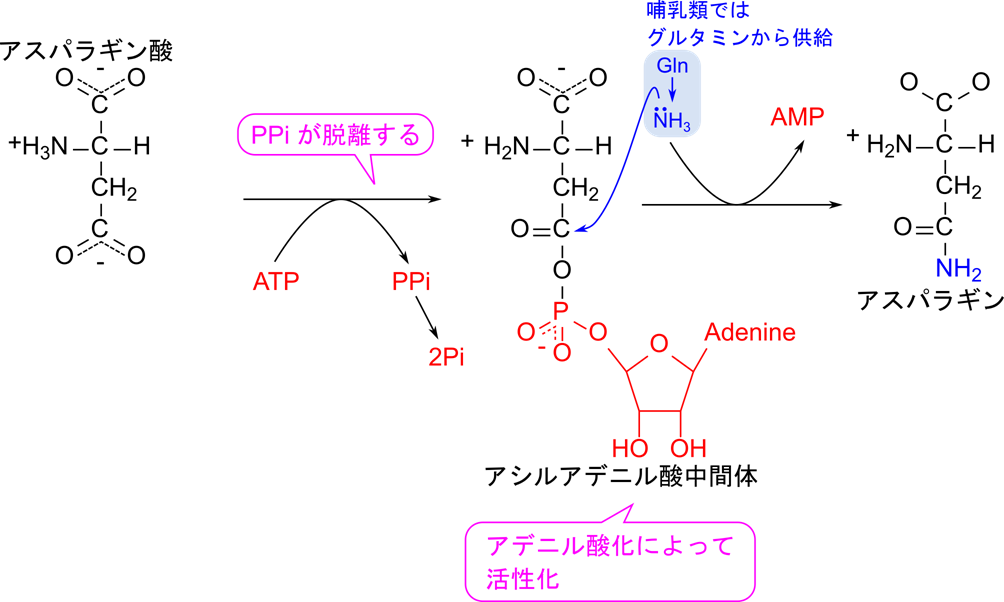

アスパラギンの生合成は少し特殊なアミノ基導入経路です。この反応は別な記事でもアミノ基転位の観点から解説していますが(興味のある方はこちらも参照してください)、今回はこの反応が進行するメカニズムにフォーカスして解説します。アスパラギン酸はまず ATP を消費して、AMP が転位します。この時、ピロリン酸が脱離します。この段階では ATP 一つ分のエネルギーが消費されるわけですが、生成されるアシルアデニル酸中間体は高エネルギー分子であるため、ATP 一つ分のエネルギーだけでは不足で反応はかなり進みにくくなってしまいます。そこで、遊離したピロリン酸はピロホスファターゼによりリン酸二分子へ加水分解されることでさらにエネルギーを供給します。すると、事実上 ATP 二分子分の加水分解に相当するエネルギーが供給されることになり、この反応は右に向かって進むことになります。こうして得られたアシルアデニル酸中間体は高エネルギー分子であるため不安定で次の反応が進みやすくなります。グルタミンのアミノ基がカルボニル基(C=O)を攻撃してAMP と交換でアミノ基が転位されてアスパラギンが生成されます。

リシン、メチオニン、トレオニンの生合成経路

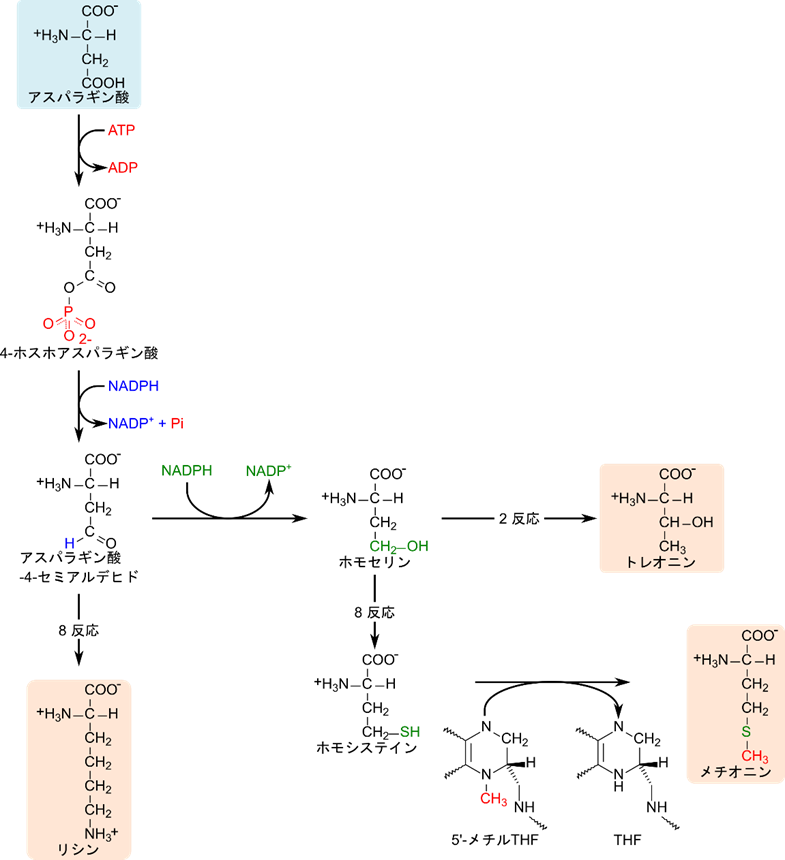

リシン、メチオニン、トレオニンの生合成経路は途中まで共通した経路をたどります。アスパラギン酸は ATP を消費してリン酸化され、4-ホスホアスパラギン酸が生成されます。このステップは経路の行先を決定する段階です。このステップはアスパラギン酸キナーゼが触媒しますが、この酵素はトレオニンやリシンによってフィードバック阻害を受けることで調節されます。リン酸基が結合しているエステル基がNADPH により還元されるとホルミル基に変換され、リン酸基が遊離します。こうしてアスパラギン酸-4-セミアルデヒドが生成されます。アスパラギン酸-4-セミアルデヒドで、リシンが生成する経路とメチオニン・トレオニンが生成する経路に分かれます。リシンの生合成経路については後述します。メチオニン・トレオニンの生合成経路では、アスパラギン酸-4-セミアルデヒドに NADPH が作用して還元され、ホモセリンに変換されます。ホモセリンでトレオニンの生合成経路とメチオニンの生合成経路に分かれます。このようにしてリシン、メチオニン、トレオニンが生成されます。次の項目ではそれぞれの経路についてみていきましょう。

リシンの生合成経路

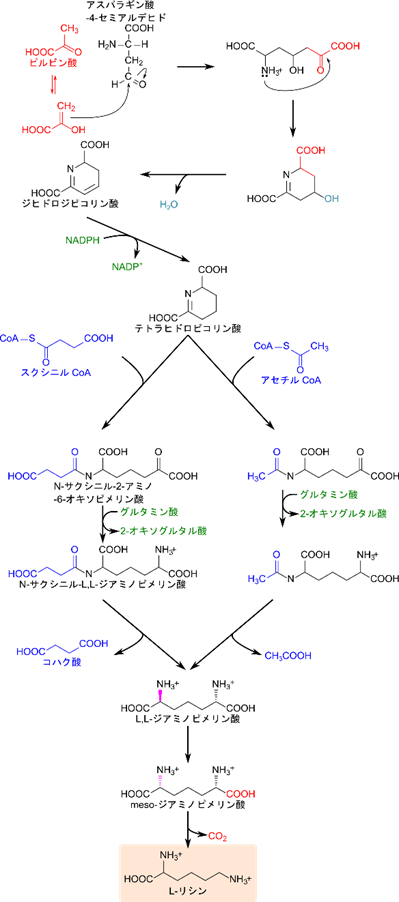

リシンの生合成経路ではピルビン酸が導入されて、閉環してジヒドロジピコリン酸を生成します。ピルビン酸はエノール型をとることができるため、アルドール反応により、アスパラギン酸-4-セミアルデヒドがエノール型のピルビン酸の α 位に結合します(エノールとアルデヒドの付加反応です)。その後、アミノ基がカルボニル基と結合を形成して閉環し、脱水してジヒドロピコリン酸になります。生成されたジヒドロピコリン酸は水素化(還元)されてテトラヒドロピコリン酸に変換されます。

テトラヒドロピコリン酸からL,L-ジアミノピメリン酸の経路はいくつかの経路が知られていますが、今回はそのうち二つの経路を紹介します。多くの原核生物ではスクシニル CoA が利用されます。スクシニルCoA が付加すると、テトラヒドロピコリン酸が開環するとともに活性化し、アミノ基を受け取ることができるようになります。アミノ基を受け取ると、コハク酸が脱離し、L, L-ジアミノピメリン酸が生成されます。もう一方の経路では、スクシニル CoA の代わりにアセチル CoA が使用されます。この経路も一部の原核生物で利用されます。スクシニル CoA の時と同様の反応が進みますが、最後に遊離するのは酢酸である点で異なります。

L,L- ジアミノピメリン酸から meso-ジアミノピメリン酸の変換は立体構造の変換です。この反応により、L-リシンの立体構造が決まります。最後に炭酸が脱離してリシンが生成されます。

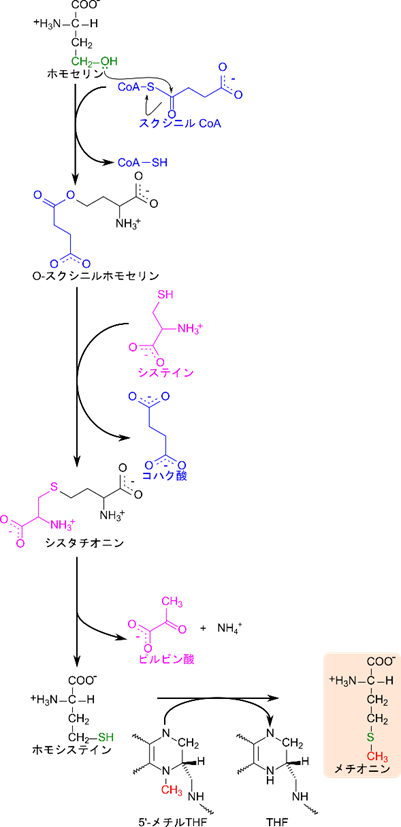

メチオニンの生合成経路

メチオニンの生合成経路ではまず、ホモセリンからシスタチオニンが生成されます。この反応ではスクシニルCoA が付加してホモセリンが活性化され、システインと会合して代わりにコハク酸が遊離し、シスタチオニンに変換されます。次に、結合したシステイン部分からピルビン酸が脱離します。この時、チオール基が残り、ホモシステインが生成されます。ホモシステインに5′-メチルテトラヒドロ葉酸(THF)からメチル基が供与されてメチオニンが生成されます。この時、5′-メチルテトラヒドロ葉酸(THF)はテトラヒドロ葉酸(THF)に変換されます。なお、テトラヒドロ葉酸はメチル基など様々な置換基を供給する補酵素です(詳細はこちら)。このように、システインから硫黄が、5′-メチルTHF からメチル基が供給されてメチオニンが生成されます。

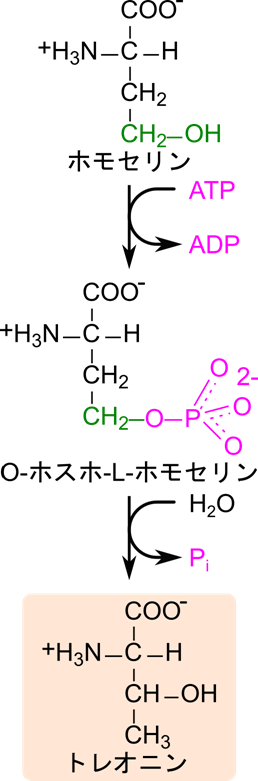

トレオニンとイソロイシンの生合成経路

トレオニンはシンプルな経路で生成されます。まず、ホモセリンがATP を消費してリン酸化され、次にリン酸が脱離するとともに水が付加することでトレオニンが生成されます。

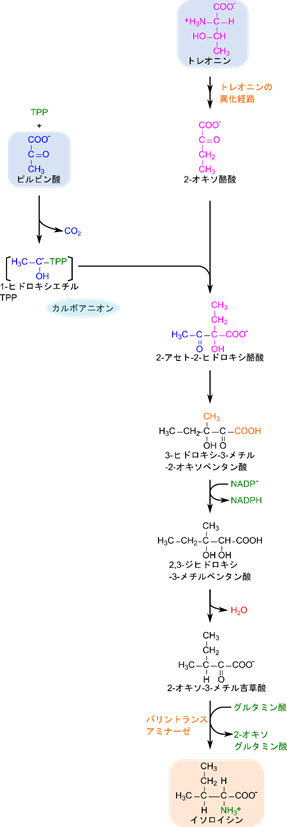

トレオニンはアミノ基が脱離すると 2-オキソ酪酸が生成されます。一方でピルビン酸はチアミン二リン酸(TPP)が付加することで 1-ヒドロキシエチル TPP のカルボアニオンが生成します。カルボアニオンは 2-オキソ酪酸のカルボニル基を求核的に攻撃して結合し、2-アセト-2-ヒドロキシ酪酸を生成します。次に、カルボニル基の横のメチル基(-CH3)とカルボキシル基(-COOH)が入れ替えられます。そののち、還元されてジオールに変換され、さらに脱水を受けてカルボニル基が生成されます。生成されたカルボニル基はアミノ基転位を受けることができ、アミノ基転位を受けるとイソロイシンが生成されます。

トレオニン~イソロイシンの生合成経路ではピルビン酸が 1-ヒドロキシエチル TPP として導入されています。この反応はバリンやロイシンの生合成経路と深く関連しています。バリンやロイシンの生合成経路では 1-ヒドロキシエチル TPP としてピルビン酸がピルビン酸を受け取ります。一方で、イソロイシンの生合成経路は 2-オキソ酪酸が 1-ヒドロキシエチル TPP と結合することで始まります。このように、イソロイシンの生合成経路はオキサロ酢酸を起点する経路だけでなく、ピルビン酸を起点とするアミノ酸生合成経路とも関連しています。

今回は、オキサロ酢酸から派生するアミノ酸の生合成経路について紹介しました。この経路は、生命活動に欠かせない多様なアミノ酸を生み出す重要なルートの一つであり、生命科学のさまざまな分野における基礎的な知見となります。さらに、この一連の反応には、生化学で頻繁に登場する反応メカニズムが数多く含まれており、代謝のしくみを理解するうえでも非常に有用です。こうした知識は、生化学のより深い理解へとつながると思いますので、ぜひ理解できるようにチャレンジしてみてください。

参考資料

- 島原健三 (1991). 概説 生物化学. 三共出版. pp. 208-223

- Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer著、入村達郎、岡山博人、清水孝雄、中野徹訳 (2018). ストライヤー生化学 第8版. 東京化学同人. pp.665-693

- D. Voet, J. G. Voet, C. W. Pratt 著、田宮信雄、八木達彦、遠藤斗志也、吉久徹訳 (2017) ボート 基礎生化学 第5版. 東京化学同人. pp.496-503

- KEGG PATHWAY DATABASE. 2025-03-03. https://www.genome.jp/kegg/pathway.html